Über dieses Projekt

Eine rassismuskritische Erinnerungskultur und die Migrationsgeschichte in Duisburg stehen im Mittelpunkt von "Ein Anderes Duisburg". Der Impuls für das Projekt kam aus der Zivilgesellschaft: 2018 gründete sich die Initiative Duisburg 1984, die sich der Aufarbeitung und dem Gedenken an die Opfer des Brandanschlags 1984 in Duisburg widmet. Von Anfang an trat die Initiative mit den Überlebenden und Angehörigen der Opfer auch an Politik und Verwaltung der Stadt Duisburg heran. 2021 begann die Konzeption des Projektes in enger Zusammenarbeit zwischen der Initiative und dem Zentrum für Erinne-rungskultur, Demokratie und Menschenrechte der Stadt Duisburg. Das Projekt vereint Geschichtsforschung, Dokumentation und zivilgesellschaftliche Bildungs- und Vermittlungsarbeit.

Für all diese Aufgaben wurde auch ein neuer Raum geschaffen: Die Tarık-Turhan- Galerie hat im August 2023 für "Ein Anderes Duisburg" ihre Türen geöffnet. Hier findet seitdem die Reihe „Stadtgespräche“ des Projekts statt, hier wird diskutiert, erinnert, Zivilgesellschaft organisiert. Kunst und Kultur finden in der Tarık-Turhan-Galerie seitdem ebenso statt!

Webdokumentation

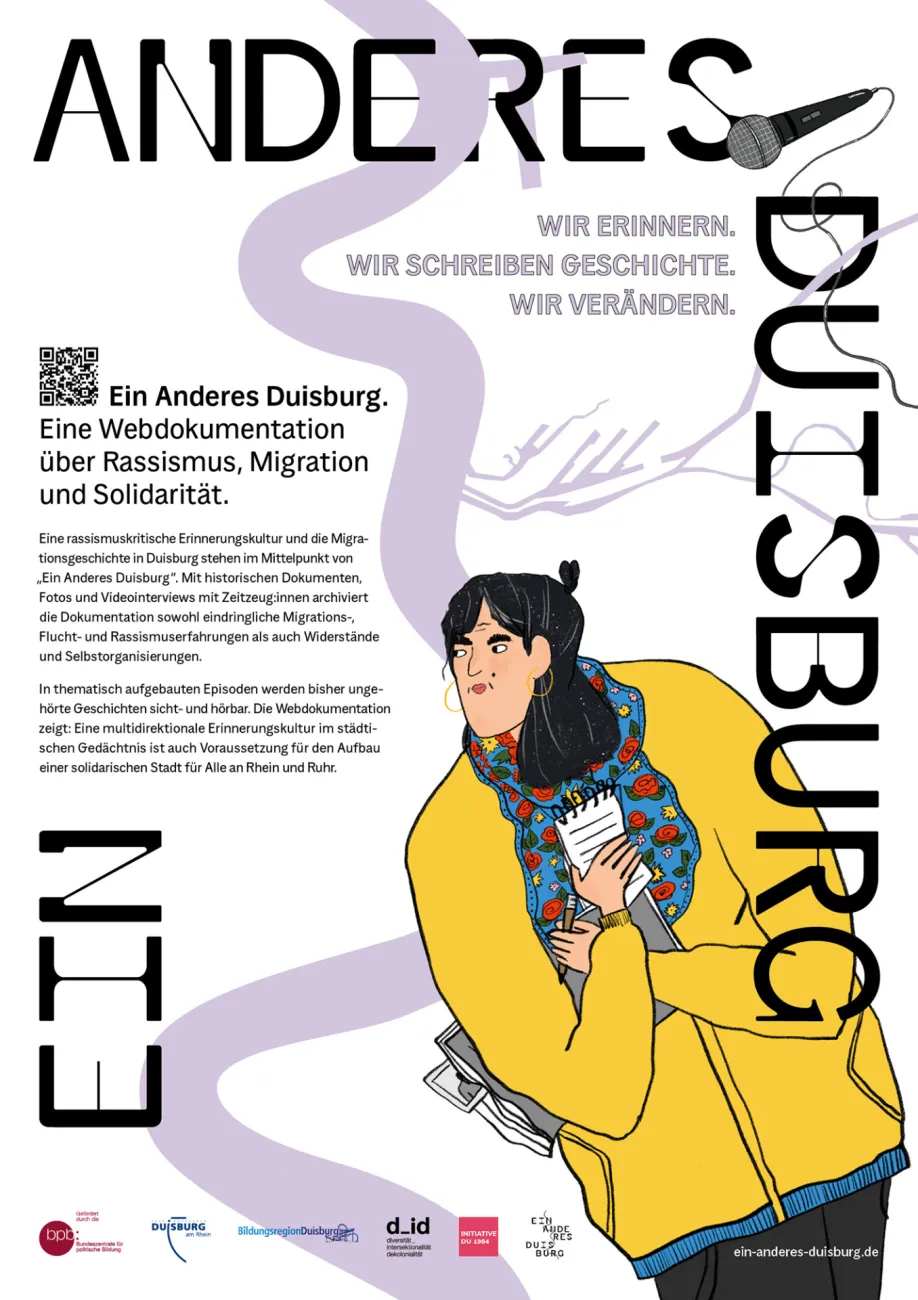

Die Figur Cema begleitet durch die interaktive Webdokumentation "Ein Anderes Duis-burg“. Mit historischen Dokumenten, Fotos und Videointerviews von Zeitzeug:innen archiviert die Webdokumentation sowohl eindringliche Migrations-, Flucht- und Rassis-mus- und Antisemitismuserfahrungen als auch Widerstände und solidarische Selbstor-ganisierungen. In thematisch aufgebauten Episoden werden bisher ungehörte Ge-schichten sicht- und hörbar. Die Webdokumentation zeigt: Eine multidirektionale Erinne-rungskultur im städtischen Gedächtnis ist auch Voraussetzung für den Aufbau einer solidarischen Stadt für Alle an Rhein und Ruhr.

Archiv

Parallel zur Produktion der Webdokumentation wird die migrationshistorische Quellensammlung im Stadtarchiv systematisch erweitert. Hier werden vor allem Selbstzeugnisse, Graue Literatur, Dokumente, Schriften und Fotos von Duisburger:innen mit Migrationserfahrung erhoben, gesammelt und archiviert. Darüberhinausgehend finden die videographisch dokumentierten Oral-History-Interviews Eingang in ein Online-Archiv.

Vermittlung:Der zivilgesellschaftliche Beirat und die Stadtgesprächsreihe

Der zivilgesellschaftliche Beirat als Begleitgremium bildet den zweiten Schwerpunkt von „Ein Anderes Duisburg“. Zur Mitarbeit konnten rassismuserfahrene lokale Akteur:innen gewonnen werden, die sich mit diversen Erscheinungsformen von Rassismus in stadtgeschichtlichen und transnationalen Erinnerungskulturen befassen und an der nachhaltigen Entwicklung eines rassismuskritischen Gremiums interessiert sind.Im Projekt kommt dem Begleitgremium, als lokale Expert:innen-Gruppe daher eine besondere Bedeutung zu.

Zum einen begleitet und berät der Beirat die Webdokumentation. Dabei sollen vom Beirat Themen festgelegt, Interviewpartner:innen gefunden und die Verbreitung der Ergebnisse angestrebt werden.

Zum anderen entwickelt das Begleitgremium u.a. durch Empowerment-Trainings und durch die aktive Mitgestaltung der Projekt-Stadtgespräche ein eigenes Selbstverständnis als rassismuskritisches Gremium, das intersektionale Erfahrungen an Rassismus und Diskriminierung zusammenbringt und einen aktiven Austausch - intern sowie in die Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung - organisiert und lokale Maßnahmen für die relevanten Probleme und Bedarfe der rassismusbetroffenen Communities entwickelt. Hierbei sollen auch in Kooperation mit den beteiligten städtischen Institutionen eine nachhaltige Vernetzung und Struktur in der Stadt aufgebaut und die Erkenntnisse des Projekts in die Angebote der politischen Bildung eingepflegt werden.

Der Beirat organisiert Stadtgespräche, Konzerte, Filmvorführungen und kreative Aktionen. Es gibt viele Möglichkeiten für die Stadtgesellschaft bei „Ein Anderes Duisburg“ zusammenkommen und über institutionelle Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Dekolonialität und die Bedingungen einer solidarischen Stadt für Alle zu sprechen.

„Demokratisch und doch rassistisch“ – 29.11.2023

Die Polizei steht landesweit seit mehreren Jahren in der Kritik. Von Betroffenen, Ex-pert:innen und Initiativen werden der Polizei institutioneller Rassismus und Gewalt ge-genüber BIPoC vorgeworfen. Sie bemängeln zudem fehlende Aufklärung sowie Konse-quenzen im staatlichen Umgang mit Polizeigewalt (u. a. durch die Justiz) und die Fort-führung rassistischer Praktiken durch die Polizei. Wie drückt sich institutioneller Rassis-mus aus? Wie reagieren die Polizei und die Politik auf die Kritik? Wird die Kritik an der Polizei ernst genommen? Und welche Solidarität erhalten die Betroffenen? Was sind die Gegenstrategien der Betroffenen?

Mit: Biplab Basu (ReachOut & KOP Rat), Roxanna-Lorraine Witt (save space e. V.), William Dountio (Solidaritätskreis Mouhamed) und Karim Fereidooni (Ruhr-Universität Bochum). Moderation: Ali Şirin.

„Sie haben nicht von Rassismus gesprochen“ – 25.08.2023

In den letzten Jahren schlossen sich Überlebende und Angehörige von Opfern

rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt mit Aktivist:innen und Initiativen in NRW sowie bundesweit zusammen. Sie fordern Aufklärung, Konsequenzen, Gerechtig-keit und eine rassismuskritische Erinnerungspolitik. Wie sehen die Perspektiven und Herausforderungen für eine Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft aus?

Wie und mit wem erinnern wir uns an rechte, rassistische und antisemitische Gewalt? Welcher Form bedarf es hierfür? Welchen Einfluss haben die zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen für die Erinnerungs- und Kulturinstitute? Wie und mit wem erin-nern wir uns an rechte, rassistische und antisemitische Gewalt? Welcher Form bedarf es hierfür? Welchen Einfluss haben die zivilgesellschaftlichen Auseinandersetzungen für die Erinnerungs- und Kulturinstitute?

Mit: Peggy Piesche (bpb), Aynur Satır (Überlebende des Brandanschlages vom 26.08.1984 in Duisburg), İIbrahim Arslan (Überlebender der Brandanschläge von Mölln 23.11.1992), Bengü Kocatürk-Schuster (DOMiD e.V.) und PD Dr. Christoph Lorke (LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte). Moderation: Ceren Türkmen.

Mitwirkende

Projektleitung: Leyla Özmal, Dr. Andreas Pilger und Dr. Susanne Sommer

Wissenschaftliche Konzeption und Text: Ceren Türkmen unter Mitarbeit von Chris Herzog

Recherche: Leyla Özmal, Dr. Andreas Pilger und Ceren Türkmen

Redaktion: Christa Frins und Dr. Andreas Pilger

Lektorat: Christa Frins und Dr. Andreas Pilger

Interviewführung: Ceren Türkmen

Koordination Beirat: Leyla Özmal und Ali Şirin

Programm 'Stadtgespräche': Leyla Özmal, Ali Şirin und Ceren Türkmen

Bestandsbildung und Sammlungserweiterung: Leyla Özmal und Ceren Türkmen

Webdesign und Plakatgestaltung: Judith Weber und Ernst Wolf

Judith Weber, Illustrator:in und Grafikdesigner:in, studierte Pädagogik, Sinologie und an der Weißensee Kunsthochschule Berlin Visuelle Kommunikation. Ernst Wolf studierte Integriertes Design und ebenfalls Visuelle Kommunikation. Beide sind Mitglied im Kollektiv „Reiberei“, welches sich mit Gestaltung und Kunst im Kontext von sozialen Fragestellungen und Utopien auseinandersetzt. In ihrer gestalterischen Praxis arbeiten Judith und Ernst mit den Prinzipien von Barrierefreiheit, Diskriminierungssensibilität, Sozialkritik und Repräsentation.

www.biliktufoundry.com/BM-Arbeiter-Neue

Illustration: Irem Kurt

Irem Kurt ist eine deutsch-türkische Illustratorin aus Frankfurt am Main, Mitbegründerin des OUSA-Kollektivs. Sie studierte an der Hochschule Darmstadt visuelle Gestaltung und digitale Medien. Derzeit lebt sie in Berlin.

Film und Schnitt: Patrick Lohse und Marian Mayland

Patrick Lohse und Marian Mayland sind Filmemacher:innen und Künstler:innen. Sie leben und arbeiten in Bochum und Mannheim. Im Auftrag der Initiative Duisburg 1984 realisierten sie den Kurzfilm Dunkelfeld über den Brandanschlag am 26.08.1984 in Duisburg-Wanheimerort, sowie mehrere Videos anlässlich der jährlich stattfindenden Gedenktage.

patricklohse.de

marianmayland.de

Dramaturgie: Chris Herzog

Chris Herzog hat angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert, sowie das künstlerische Postgraduiertenprogramm des Ashkal Alwan Beirut/Libanon absolviert. Er gehört dem Künstler:innenkollektiv Peira an.

Programmierung: Alexander Bauer

Alexander Bauer hat angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und an der L’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy studiert, sowie das künstlerische Postgraduiertenprogramm des Ashkal Alwan Beirut/Libanon absolviert. Er hat die Initative Duisburg 26. August 1984 mitgegründet und gehört dem Künstler:innenkollektiv Peira an.

Der zivilgesellschaftliche Beirat:

Emre Abut, Aynur Satır Akça, Petrus Afrem-Barsom, Said Boluri, Yeşim Coşkun, Naomi Dibu, Carmen Simon Fernandez, Birane Gueye, Fatma Güler, Dr. Fatemeh Hippler, Marvin Hoppe, Filiz Kuru, Chari Bautista Mateo, Amel Musija, Marlene Desiree Nahounou, Fatma Özay, Elena Romano, Shabnam Shariatpanahi, Ramona Sima und Zhivko Slavev, Türkan Yılmaz

Danke:

Rayms Cadeau, Remziye Coşkun, Zülfü Dağ, Tayfun Demir, Kalender Doğan, DOMiD e.V. – Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, Şükrü Eren, Morgan Etzel, Fatma Güler, Familie Hendricks, İpek İpekçioğlu, Jaspar Kettner, Bengü Kocatürk-Schuster, Mevlüt Kurban, Hasan Özen, Peggy Piesche, RAA Berlin – Region Nord-Nordwest, Mario Reinhardt, Margret von Rüden, Familie Şanlı, Familie Satır, Aynur Satır Akça, Eylem Satır Özcan, Remziye Satır Akkuş, Rukiye Satır, Suat Akkuş, Theo Steegmann, Familie Turhan, Duran Turhan, Serfîraz Vural, Türkan Tetik Yılmaz

Die Stabsstelle Bildungsregion arbeitet mit dem Zentrum für Erinnerungskultur und der Initiative Duisburg 1984 unter Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen.